“Buenos días, necesito rastrear la fecha en la que llegó mi nono”, dice una mujer a dos prefectos que están junto a la puerta. No usa la palabra abuelo o antepasado. Es una mujer de 60 años que dice nono a un par de desconocidos. Y ellos no se sorprenden, porque así de íntima es la búsqueda de datos en las oficinas de migraciones en Retiro, a metros del Río de la Plata. “No, señora. Es al lado, en el Museo. Ahí hay computadoras en las que puede consultar”, le responden y con señas le indican por dónde ir. La mujer les agradece, abre la puerta y sale. Camina 50 metros sobre baldosas parecidas a las galletitas Lincoln y entra al Museo de la Inmigración, que antes fue el Hotel del Inmigrante.

Parado en el hall del museo, entre libros y valijas del siglo pasado, está Marcelo Huernos. “Acá vienen muchos periodistas o documentalistas internacionales y se sorprenden porque este lugar no perdió su identidad. Sigue siendo un espacio para los inmigrantes”, dice mientras saluda y da la bienvenida. Es un hombre largo que impone presencia en un edificio todavía más inmenso. “La relación se mantiene. Antes era el punto de alojamiento, previo a que el inmigrante encontrara una vivienda y un trabajo; ahora es el lugar donde gestiona sus papeles y su memoria”.

Marcelo Huernos tiene su raíz materna en abuelos italianos y en una tradición familiar paterna que cuenta que su tatarabuelo era vasco y llegó a la Argentina en 1850. Pero ni él, historiador e investigador de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con acceso a archivos y documentos, pudo todavía confirmar esa última parte de su árbol genealógico. Quizás sea porque en una población como la argentina -pura mezcla- los datos hacia arriba (de abuelos o bisabuelos) muchas veces se pixelan. Tal vez para darles definición esté esperando ahora, a espaldas de Marcelo, la mujer que pregunta por su nono.

Forma fila frente a una computadora del museo, detrás de otra mujer que carga varios sobres de papel madera y desplegó sobre el mostrador hojas con una caligrafía que ya no se ve. “Muchos de nuestros visitantes se acercan para recuperar algo de su antepasado migrante y para llevarse el certificado de desembarco que se da en forma gratuita», explica Marcelo. Alude a un diploma que se entrega después de consultar los registros del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. Es un buscador, disponible en forma online y en las computadoras del hall, de aquellos que pasaron por el puerto de Buenos Aires entre 1882 y 1960. Un Google de inmigrantes con puerto, barco, estado civil, religión, año y ocupación al momento de pisar la Argentina.

Como productor de las muestras temporarias y fijas, tiene que pensar contenidos para ese público cruzado, que representa 20.300 personas por mes y además abarca a los seguidores de las exhibiciones artísticas que ofrece el Centro de Arte Contemporáneo. Tanto ese espacio como el museo, dependen de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Los dos convergen en la planta baja y en el tercer piso del ex Hotel de los Inmigrantes. Ahí, en la avenida Antártida Argentina, en el kilómetro cero de millones de extranjeros en el país.

Nosotros los inmigrantes

Entre el primer y segundo censo nacional, la población argentina se duplicó. En el lapso de 26 años, pasó de casi 1.900.000 habitantes a casi 4.100.000. En el medio, hubo muchísimos cambios tanto en lo político, como en lo económico y social. Pero la modificación con más peso fue la inmigración, que atravesó todo.

En 1850 la palabra laburo no se decía entre los argentinos. Medio siglo más tarde era de lo más común. La pasta o la pizza tampoco estaban en la dieta del siglo XIX -basada en el puchero o la carne asada-, pero medio siglo más tarde la pasta ya era la comida familiar de los domingos. Y ya no hubo costumbre culinaria que no se modificara. Los italianos sumaron los spaghetti, ravioli y risotto. Los españoles los mariscos y el pescado. Mientras que los que venían de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Europa oriental incorporaron los guisos y la pastelería. Marcelo Huernos lo graficó claro en uno de sus tantos escritos sobre migrantes: “En 1850 las panaderías de Buenos Aires ofrecían tres tipos de pan, en 1880 ya eran ocho las variedades, todas con fuerte influencia italiana y francesa”.

Los registros sobre inmigración son casi fundacionales. En 1812, dos años después de la ruptura colonial, el Primer Triunvirato sancionó el primer decreto sobre inmigración y poco después se creó una comisión dedicada al tema. Pero, según los expertos, fue recién a partir de 1830 que empezaron a llegar en mayor caudal los inmigrantes. En esa época para los recién llegados se estipulaba alojarlos en una casa cómoda y alimentarlos por 15 días mientras buscaban trabajo.

Un grupo llegado de Gran Bretaña fue el primero en usar esos servicios en unas habitaciones en el convento de los Recoletos, en 1825. Ese fue el primer hotel de inmigrantes, que volvió a alojar en 1833 a un contingente de las Islas Canarias.

“La baja densidad de la población argentina fue una preocupación de los distintos gobiernos a los largo del siglo XIX e inicios del XX. La falta de mano de obra quiso ser resuelta con el llamado a inmigrantes”, dice Marcelo, ya sentado a una mesa, en el hall de entrada del exhotel. “Para las autoridades esa inmigración tenía un propósito doble: proveer los brazos para el trabajo y mejorar -abre comillas con sus dedos largos- la ‘raza argentina’ con la llegada de habitantes del norte de Europa”.

Pero del Primer Virreinato a 1905, cuando se aprueba la construcción del último y más importante hotel de inmigrantes que hoy es museo y centro de arte, pasaron cientos de miles de extranjeros y otras casas de asilo. Fueron previas y de lo más variadas. Hubo una en Corrientes y 25 de Mayo: era tan mala que los inmigrantes ingleses juntaban fondos entre sus compatriotas para evitar que los recién llegados fueran ahí.

También hubo en la zona de la Plaza San Martín y en lo que hoy es La Rural. Incluso se abrieron asilos en Caballito, en las actuales Rivadavia, Centenera, Cachimayo y Alberdi; y se alquiló un espacio en San Fernando, 30 kilómetros al norte del centro de la ciudad. Por la distancia, el hotel estaba casi caído del mapa. Aún así tuvo sus noticias: en 1886 durante una epidemia de cólera en Buenos Aires, vecinos hicieron una protesta ante el gobierno municipal porque había contagios en lo que entonces era el pueblo y dentro del hotel. Pese a las quejas, siguió funcionando.

La necesidad de un hotel definitivo, para responder a la demanda de los inmigrantes que bajaban de los barcos, era discurso repetido. Como hoy -con la pobreza, la inflación y el aumento del dólar- los políticos insistían con la urgencia de resolver el problema, pero no aportaban la solución.

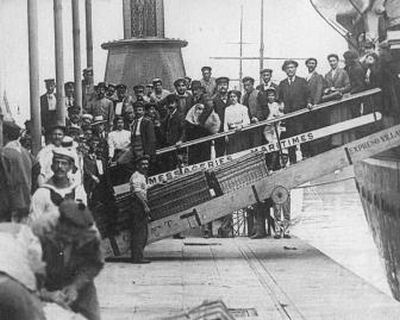

El predio elegido para plantar la réplica fue la Dársena Norte, entre Puerto Madero y Retiro. Eran seis hectáreas de tierra aislada y baldía. Lo primero que se levantó fue el desembarcadero, inaugurado a fines de 1907. Después, varios pabellones donde funcionaban un hospital, un depósito de equipajes, una oficina de correos, otra de trabajo y dependencias administrativas, con un Banco Nación incluido. Para lo último quedó el comedor y los dormitorios. El proyecto, que había sido programado para ser terminado en veinte meses, se prolongó por seis años. Y se inauguró en 1911 con el presidente Roque Sáenz Peña y festejos, pero sin terminar. Eso ocurrió recién un año más tarde.

De ningún lado del todo y de todos un poco

“¿Podemos ir por la escalera? Quiero recordar”, dice Irene Szijan. Es una mujer de cuerpo chico y ojos verdes. Muy hermosa. A pocos metros de distancia hay un ascensor vidriado, con mirador hacia el Río de la Plata, pero a los 81 años prefiere subir, uno a uno, los escalones que separan la planta baja del tercer piso del museo. Las escaleras de mármol, las barandas y los mosaicos de las paredes son los mismos que ella conoció el 17 de enero de 1949, cuando junto a su mamá y su tío llegó a la Argentina. Tenía 10 años.

Vino en un buque militar norteamericano que zarpó del puerto de Bremen, Alemania. El viaje iba a durar dos semanas, pero en lugar de eso fueron tres. Una tormenta en el Canal de la Mancha generó el tiempo adicional. Y a ese problema se sumaron otros: Irene enfermó de sarampión y debieron aislarla. “En el barco había una especie de hospital. Me pusieron en una salita con otros chicos. Eran chiquitos y lloraban todo el tiempo. Después, me pasaron a la sala de adultos. Ahí estuve mejor, mi mamá era médica y se empleó de enfermera para atenderme”, dice sin mirar a sus interlocutores, agarrándose de la baranda y observando lo que la rodea. Da pasos cortos, se queda en silencio y sigue: “Al darme el alta vi que la gente estaba haciendo una vida linda: me acuerdo que las mujeres estaban en la cubierta en malla tomando sol, pero eso fue muy poco antes de llegar acá”.

Para ella y su familia fueron años huyendo del régimen comunista. Pasando de frontera en frontera, escondiéndose, separándose para volver a encontrarse. A diferencia de muchas historias de inmigrantes en las que primero viajó el padre de familia, Irene, su mamá y su tío pisaron suelo argentino antes. Lo hicieron con documentos falsificados que dicen que nacieron en Polonia, en lugar de Ucrania. Los adulteraron temiendo que en la Argentina, bajo el gobierno de Perón, no les permitieran entrar por haber abandonado la Unión Soviética.

Su padre recién usaría esos documentos dos años más tarde. Antes, enfermo de tuberculosis, debió quedarse en un campamento para refugiados ucranianos en Austria. Eran pocos los requisitos para entrar al país, pero uno era el apto médico y un certificado de ausencia de antecedentes penales. Su padre incumplía el primero.

Irene Szijan se toma su tiempo para observar y recorrar. Llegó al país en 1949 y fue alojada en el Hotel de los Inmigrantes. Foto: Luciano Thieberger.

“Está todo muy parecido”, dice Irene al llegar al tercer piso. De fondo, se escucha ruido de recreo. Lo generan chicos de primaria que están en plena visita guiada por el museo. Ella no para la marcha y entra a una de las salas. Primero deja atrás una maqueta de cuatro metros que reproduce un barco a vapor holandés. Después camina entre objetos históricos y piezas de arte contemporáneo. Se detiene en valijas intervenidas y observa pasajes, libros de migraciones y listas de pasajeros que elaboraban los capitanes de los barcos y están en exhibición.

Para tomarle fotos, se le pide ir hacia una sala contigua, sin alumnos y con menos turistas. Ahí, en el centro, hay una montaña de ropa blanca, negra y de colores. Es la obra Metamorfosis de Michelangelo Pistoletto, quien intervino la colección histórica del museo con espejos producidos a partir de fotos de inmigrantes tomadas en las calles y terminales de Buenos Aires. Los espejos incorporan al visitante: lo vuelven migrante. Pero a Irene no le llaman la atención los espejos ni la pila de ropa que rompe con la blancura hospitalaria del lugar. Lo que la cautiva son unos piletones incrustados a la pared. “Nos higienizábamos acá. No recuerdo que hubiera duchas, era esto”; dice y recorre las piletas con las manos.

Después, se concentra en los ventanales. Todo el edificio del exhotel fue hecho con una doble hilera de ventanas para una ventilación óptima. De un lado, miran a la Ciudad y, del otro, al río. “Lo primero que me sorprendió de Buenos Aires fue el color marrón del agua. Yo jamás había visto algo así”, dice y al segundo invita: ¿Vemos los documentos que traje?

Camina a una mesa larga de mármol, se sienta y despliega sus papeles: hay planillas con su foto y la de su mamá, formularios que fueron completados por el cónsul de la República Argentina en Austria y cédulas de identidad de su padre y de su tío. “Perdón, disculpen la curiosidad. ¿Puedo acercarme?” pide permiso uno de los vigiladores del museo. Se llama Daniel y dice que no deja de sorprenderse con las historias que escucha a diario.

“La semana pasada vino un señor muy grande que contó su experiencia a chicos de escuelas. Este hombre había partido de Eslovaquia. Y lo que pasó con él fue muy fuerte”, anticipa y sigue: “El señor estaba recorriendo el sector donde están las camas de esa época. Ahí una artista puso audios de canciones de cuna de distintas partes del mundo y él reconoció la canción que le cantaba su mamá cuando era un nene. Ese día vi que se le cayeron las lágrimas a más de uno”.

Casi un millón de inmigrantes pasaron por el hotel, cargando con sus guerras, con sus canciones de cuna y sus hambrunas. Fue empezar de nuevo: “La estadía en el hotel fue compleja. Bastante penosa diría. Yo me pasaba el día jugando con unas amiguitas, pero sentía temor de que mi mamá y mi tío no consiguieran casa y trabajo”.

Los tres estuvieron 15 días alojados. Las imágenes que Irene conserva son de ella con sus pertenencias sentada en un banco de la plaza del exhotel, esperando novedades. Tiene pocos recuerdos buenos: un heladero que de tanto en tanto aparecía y la mamá de una de sus amiguitas ucranianas que contaba cuentos por las noches.

En los días de Irene, y de otros tantos en el hotel, la disposición era esta: en la planta baja estaba el comedor, donde se daba el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena por turnos de hasta mil personas. En el primer y segundo piso, dormían los hombres y en el tercero, mujeres y niños. Había 750 camas: eran una lonja de cuero, sin colchón ni almohada, para evitar el contagio de enfermedades.

El hotel tenía traductores y después de la cena se hacíanproyecciones de cine mudo con indicaciones para trabajar en el campo. El inmigrante que lo necesitara, además, tenía un boleto gratuito para movilizarse hasta el punto en el que fuera contratado. “En tren o por vía pluvial, a donde quisiera, podía ir. El boleto era a costa del Estado”, dice el historiador Marcelo Huernos. Y enseguida aclara: “No les pagaban el boleto de buenos. Nuestros políticos no eran filántropos. Eran capitalistas interesados en obtener mano de obra. A nadie más que a ellos les interesaba hacer llegar al inmigrante y lo hacían a costa del Estado”. Fueron esas mismas élites argentinas las que empezaron a horrorizarse cuando vieron que de los barcos no bajaban belgas, franceses y escandinavos, como pretendían.

“El objetivo del museo es hablar de la inmigración poniendo en relieve que los prejuicios que hoy escuchamos con respecto a los migrantes limítrofes son los mismos que tenían las élites respecto a los italianos y a los españoles”, enfatiza Marcelo. “Tampoco abonamos la idea de que los argentinos descendemos solamente de los barcos, prueba de eso son los pueblos originarios”.

La misma historia del hotel ayuda a romper el prejuicio: los últimos huéspedes fueron caciques de la Puna que vinieron a entrevistarse con Perón y permanecieron durante casi un mes a la espera de ese encuentro.

Inmigración antes y después. Inmigración siempre

«Soy de…», instalación de Christian Boltanski. Maderas, sacos, lámparas y archivos de sonido recrean las voces de los que llegaron y de dónde vinieron. Es una de las exposiciones artísticas del Museo y Centro de Arte Contemporáneo.

De lunes a viernes, las mañanas en el museo son de los estudiantes. Eso no impide que cualquier otro (turista, local, jubilado, etc.) visite el antiguo hotel, pero ellos son el público dominante. Temprano llegan en micros escolares de todas partes: Bahía Blanca, Lomas de Zamora, Parque Chacabuco, Flores, Wilde o Junín. Son nenes y nenas de jardín, chicos y chicas de primaria y adolescentes. Y cada vez vienen más mezclados: alumnos que llevan arepas en sus viandas, otros que son devotos de la Virgen de Copacabana, otros que son hijos de matrimonios del Río de la Plata o son estudiantes porteños con domicilio dentro del barrio coreano de Capital.

Son chicos y chicas que absorben todo a través de los celulares. Toman fotos a una maqueta del museo, le ponen filtros de Instagram a un video histórico o hacen una selfie con las camas de los inmigrantes de fondo. Así aprenden y se vinculan con una historia no tan diferente a la propia.

Porque los caminos se parecen y hasta podrían ser sustituibles: italianos y bolivianos que se dedicaron a trabajar la tierra, senegaleses y japoneses que se adaptaron a un idioma opuesto o el caso de José Melendez Paredes, un inmigrante catalán, y Desireé Duarte, una inmigrante venezolana.

José Melendez Paredes dice que le debe todo a la Argentina. Llegó con seis años recién cumplidos, estudió, trabajó y formó una familia. «Soy catalán, no gallego. Siempre lo tuve que aclarar porque en seguida se confundían», dice y se ríe.

Un museo del imaginario social

Hacia la década del 50, la Argentina empezó a ser menos atractiva y la Alemania occidental de posguerra junto a Suiza o Bélgica se convirtieron en destinos nuevos para los europeos meridionales. Así, el ritmo de arribos cedió, hasta 1953, cuando ya no hubo huéspedes. Desde ese año y hasta el golpe contra el segundo gobierno de Perón, el comedor se usó para dar comida a indigentes.

Después hubo abandono, alguna ocupación militar intermedia y más abandono. En 1974, el espacio se convirtió en museo, aunque sin mayores cambios. Ni siquiera un decreto de 1990 que lo nombró «Monumento Histórico Nacional» lo sacó de la inactividad.

En los 2000 el edificio funcionó a veces abierto y otras cerrado. En septiembre de 2013, a través de un acuerdo firmado entre la Dirección Nacional de Migraciones y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, reabrió con una propuesta de museo contemporáneo dedicado a la temática de las migraciones.

Para investigadores como Marcelo Huernos y Diana Wechsler fue un trabajo de un año de preparación. Diana, como curadora e historiadora del arte, se encargó del montaje.

«Un relato meramente histórico no nos parecía suficiente para actualizar el tema de las migraciones y la presencia que hoy tienen en el mundo», dice Diana. «Pensamos mucho y decidimos que tenía que ser un montaje que apelara a la experiencia», agrega. Para eso, antes de la apertura, se nutrió de entrevistas con distintas personas y grupos: todos le hablaban de un museo de la inmigración que estaban convencidos que existía pero era producto de su imaginación. Ese museo debía tener valijas, pasaportes y listas de barcos.

El actual los tiene: se alimenta de los documentos de inmigrantes del pasado pero habla de los actuales a través del arte -el edificio es sede de BIENALSUR- y del testimonio vivo de los que siguen eligiendo el país para radicarse. A ellos les consulta cómo salieron, desde dónde, por qué eligieron la Argentina como destino y cómo se insertaron. Porque a la inmigración, para entenderla, también hay que contarla actual.